Wir alle kennen das: Bioabfälle stapeln sich in der Küche, im Garten fallen regelmäßig Rasen- und Strauchschnitt an – und irgendwie ist es schade, das alles wegzuwerfen. Dabei steckt genau darin wertvolle Energie für fruchtbare Erde. Kompostieren ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Müll zu reduzieren, CO₂ einzusparen und gleichzeitig natürlichen Dünger herzustellen.

Aber: Kompost ist nicht gleich Kompost. Es gibt viele verschiedene Wege, Bioabfälle zu verwerten – von cleveren Lösungen für die Wohnung über platzsparende Systeme für kleine Gärten bis hin zum klassischen Komposthaufen für große Grundstücke.

In diesem Artikel zeigen wir dir die unterschiedlichen Möglichkeiten – und du findest heraus, welche Methode am besten zu dir passt.

Inhaltsverzeichnis

1. Kompostieren in der Wohnung oder auf dem Balkon

Wurmkiste (Wurmkomposter)

Eine Wurmkiste ist im Prinzip ein kleines Ökosystem, in dem Kompostwürmer (Eisenia fetida oder Eisenia andrei) organische Abfälle zersetzen. Der Prozess läuft in mehreren Schritten ab:

1.1 Zerkleinern & Vorverdauen

Die Küchenabfälle landen in der Wurmkiste, wo sofort ein mikrobieller Zersetzungsprozess einsetzt: Bakterien und Pilze besiedeln das organische Material, bauen komplexe Verbindungen ab und machen es so für die Kompostwürmer verwertbar.

1.2 Verdauung durch die Würmer

Die Würmer ziehen das Material ein und verdauen es in ihrem Darm. Dabei wird das organische Material durchmischt, zerkleinert und mit Enzymen und Mikroorganismen angereichert.

👉 Ergebnis: Wurmhumus – eine krümelige, dunkelbraune Erde, reich an Nährstoffen und Bodenleben.

1.3 Produktion von Wurmtee

Die Feuchtigkeit aus den Küchenabfällen sammelt sich am Boden der Kiste. Vermischt mit den Ausscheidungen der Würmer entsteht eine nährstoffreiche Flüssigkeit, der sogenannte Wurmtee.

- Dieser wird über einen Hahn oder eine Auffangschale entnommen.

- Verdünnt (1:10 mit Wasser) eignet er sich als flüssiger Bio-Dünger für Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen oder Beete.

Kreislaufprinzip

- Die Würmer fressen kontinuierlich neues Material.

- Fertiger Humus wird alle paar Monate entnommen.

- Das System bleibt in sich stabil, solange du für das richtige Gleichgewicht zwischen „Grünmaterial“ (feucht, z. B. Obstschalen) und „Braunmaterial“ (trocken, z. B. Karton, Laub) sorgst.

Eine Wurmkiste ist ein kleines Biotop voller fleißiger Kompostwürmer. Sie zersetzen deine Küchenabfälle und produzieren dabei Wurmhumus (superfeine Erde) und Wurmtee (flüssigen Dünger).

| Was darf in die Wurmkiste? | Was darf nicht rein? |

| Rohes Obst/Gemüse – und -schalen | Gekochte Lebensmittel |

| Kaffeefilter & Teebeutel (ohne Plastik) | Zitrusfrüchte (zu sauer) |

| Brauner Karton in kleinen Stücken | Fleisch, Fisch, Milchprodukte |

| Zerkleinertes Laub | Salz oder Öl |

| etc. | Scharfe Sachen wie Chili |

Tipps für den Start

- Für die Wurmkompostierung eignen sich besonders Kompostwürmer der Art Eisenia fetida, da sie organische Abfälle äußerst effizient zersetzen und sich schnell vermehren.

- Stelle die Kiste an einen kühlen, dunklen Ort (z. B. Küche, Keller). Wenn du die Wurmkiste im Freien aufstellst, achte darauf, dass sie im Schatten steht.

- Nach ca. 3–6 Monaten kannst du den ersten Humus ernten.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Funktioniert auch in der Wohnung oder auf dem Balkon (In- und Outdoor) | Produziert Humus und Flüssigdünger in Form von Wurmtee |

| Nicht für alle Abfälle geeignet, genauer gesagt größere Einschränkungen im Vergleich zum klassischen Kompost. | Empfindlich bei Hitze und Frost |

| Nicht für alle Abfälle geeignet, genauer gesagt größere Einschränkungen im Vergleich zum klassischen Kompost. | Nicht für alle Abfälle geeignet bzw. größere Einschränkungen im Vergleich zum klassischen Kompost. |

Bokashi-Eimer – Fermentation statt Verrottung

Der Bokashi-Eimer ist eine praktische Lösung für Küche und Balkon. Im Gegensatz zur Wurmkiste oder zum Thermokomposter findet hier keine aerobe Zersetzung, sondern eine anaerobe Fermentation statt – vergleichbar mit der Sauerkrautherstellung. Spezielle Mikroorganismen wandeln die Küchenabfälle unter Luftabschluss in ein vorfermentiertes Material um, das später als Bodenverbesserer genutzt werden kann.

So funktioniert Bokashi

- Sammlung: Du sammelst Küchenabfälle in einem luftdichten Eimer. Anders als bei anderen Methoden darfst du hier auch gekochte Essensreste, Käse, Brot und kleine Mengen Fleisch oder Fisch hineingeben.

- Fermentation: Nach jeder Schicht Küchenabfälle streust du etwas EM-Bokashi – eine Mischung aus effektiven Mikroorganismen auf Kleiebasis – darüber. Diese Mikroben starten einen anaeroben Fermentationsprozess, der das Material konserviert und es mit Milchsäurebakterien und anderen nützlichen Mikroorganismen durchsetzt.

- Pressen & Verdichten: Damit sich keine Luft zwischen den Abfällen bildet, drückst du die Abfälle mit einem Stampfer zusammen. Sauerstoff würde Fäulnis verursachen – der Eimer muss also immer luftdicht verschlossen sein.

- Bokashi-Saft: Durch den Ablaufhahn am Boden entsteht regelmäßig Flüssigkeit – der Bokashi-Sickersaft. Dieser ist stark konzentriert und sollte 1:10 mit Wasser verdünnt werden, bevor du ihn als Dünger verwendest.

- Nachreife: Nach etwa 2–4 Wochen im luftdichten Eimer ist der Bokashi vorfermentiert. Es handelt sich dabei bislang nicht um fertigen Kompost, sondern um ein säuerlich riechendes, durch Mikroorganismen umgewandeltes Material. Dieses solltest du in die Erde eingraben oder in einen Gartenkomposter geben. Dort wird es innerhalb weniger Wochen von Bodenlebewesen weiter zersetzt und zu nährstoffreichem Humus umgebaut.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Auch Essensreste, die sonst tabu sind, können kompostiert werden. | Das Ferment ist noch kein fertiger Kompost – du brauchst Erde zum Nachreifen. |

| Der Bokashi-Saft ist ein hervorragender flüssiger Biodünger. | Beim Öffnen riecht der Inhalt säuerlich (wie Sauerkraut), was nicht jeder angenehm findet. |

| Der Eimer ist platzsparend und indoor-geeignet – ideal für Küchen oder Balkone. | Du musst regelmäßig EM-Pulver nachkaufen, was zusätzliche Kosten verursacht. |

| Der Prozess ist nahezu geruchsfrei, solange der Eimer geschlossen ist. |

2. Kompostieren im kleinen Garten

Thermokomposter

Ein Thermokomposter ist ein geschlossener Behälter, meist aus recyceltem Kunststoff, der speziell dafür gebaut ist, Wärme im Inneren zu speichern. Durch die höhere Temperatur (oft 10–20 °C mehr als im offenen Komposthaufen) läuft die Zersetzung deutlich schneller ab. Bei idealer Befüllung kannst du schon nach 3–6 Monaten reifen Kompost entnehmen – im Vergleich zu 9–12 Monaten beim offenen Haufen.

Tipps für schnelles Kompostieren

- Richtig schichten: Gib immer abwechselnd feuchtes Grünmaterial (z. B. Küchenabfälle, Rasenschnitt) und trockenes Braunmaterial (z. B. Zweige, Laub, Karton) hinein. So bleibt die Balance zwischen Stickstoff und Kohlenstoff gewahrt.

- Material zerkleinern: Je kleiner die Stücke, desto mehr Angriffsfläche für Mikroorganismen – Zweige am besten vorher schreddern oder hacken.

- Für Belüftung sorgen: Viele Thermokomposter haben Lüftungsschlitze. Achte darauf, dass diese nicht verstopfen, sonst entsteht Sauerstoffmangel und Fäulnis.

- Feuchtigkeit im Blick behalten: Das Material sollte sich anfühlen wie ein ausgedrückter Schwamm. Ist es zu nass 👉 etwas trockenes Material untermischen, ist es zu trocken 👉 leicht wässern.

Standort-Tipp

Stell den Thermokomposter am besten an einen sonnigen Platz im Garten. Dort heizt er sich zusätzlich auf und beschleunigt den Prozess weiter.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Schneller Kompost (3–6 Monate) | Weniger Artenvielfalt im Kompost |

| Platzsparend & sauber | Kann kippen, wenn zu nass |

| Schutz vor Tieren & Regen | Höhere Anschaffungskosten |

Schnellkomposter

Der Schnellkomposter funktioniert ähnlich wie ein Thermokomposter, setzt aber zusätzlich auf kleine „Hilfen“, um die Rotte noch schneller in Gang zu bringen. Statt nur auf Wärme und Bauweise zu setzen, nutzt man hier Kompoststarter, Gesteinsmehl oder einfach etwas alten Kompost als Beschleuniger. Diese Zusätze liefern den Mikroorganismen extra Nahrung und Mineralien, wodurch der Abbauprozess noch schneller abläuft.

Damit das Ganze funktioniert, ist – genau wie beim Thermokomposter – die richtige Mischung entscheidend: Stickstoffreiches Grünmaterial (z. B. Rasenschnitt, Küchenreste) benötigt immer einen Ausgleich durch kohlenstoffreiches Braunmaterial (z. B. Zweige, Laub, Karton).

Typische Fehler vermeiden

- Nur Rasenschnitt kompostieren → führt schnell zu Fäulnis.

- Zu wenig Strukturmaterial → der Haufen wird matschig und luftarm.

- Zu trocken → die Rotte stoppt, Mikroorganismen stellen ihre Arbeit ein.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Sehr schneller Kompost | Starter oder Zusätze nötig |

| Einfach umzusetzen | Funktioniert nur bei richtiger Mischung |

| Ideal für kleine Mengen | Weniger nachhaltig, wenn Zusatzstoffe gekauft werden müssen |

Kurz gesagt:

Der Schnellkomposter ist gewissermaßen die „Turbo-Version“ des Thermokomposters – gleiche Grundidee, aber mit zusätzlichem Rottebeschleuniger.

3. Kompostieren im großen Garten

Klassischer Komposthaufen

Der klassische Komposthaufen ist die wohl natürlichste Art zu kompostieren – und seit Jahrhunderten bewährt. Statt in einem geschlossenen Behälter landen die Abfälle einfach auf einem offenen Haufen oder in einem Holz- oder Drahtgestell. Hier übernehmen Mikroorganismen, Pilze, Regenwürmer und viele andere Bodenlebewesen die Arbeit und verwandeln Küchen- und Gartenabfälle langsam in wertvollen Humus.

Im Gegensatz zu Thermokompostern oder Schnellkompostern läuft die Rotte hier langsamer und naturnäher ab. Das macht den klassischen Haufen ideal für Gärtner, die viel Platz haben und regelmäßig große Mengen an organischem Material entsorgen möchten.

So funktioniert’s am besten: Das 3-Kammer-System

Ein bewährtes Verfahren in der Gartenkompostierung ist das 3-Kammer-System. Dabei wird der Kompost in drei Phasen sortiert:

- Frischer Abfall

Hier landen alle neuen organischen Materialien – wie Küchenabfälle, Rasenschnitt und Gartenreste – möglichst im richtigen Verhältnis aus Grün- und Braunmaterial. - Halbreifer Kompost

Nach einigen Wochen wird der Inhalt der ersten Kammer in die zweite umgesetzt. Dabei wird gut durchmischt und belüftet, was den Rotteprozess beschleunigt. - Fertiger Kompost

In der dritten Kammer reift der Kompost aus, bis er dunkel, krümelig und erdig riechend ist – dann ist er bereit zur Anwendung im Garten.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Große Mengen möglich | Braucht viel Platz |

| Sehr natürlicher Prozess | Dauert 6–12 Monate |

| Lebensraum für viele Tiere | Kann Gerüche entwickeln, wenn er aus dem Gleichgewicht ist |

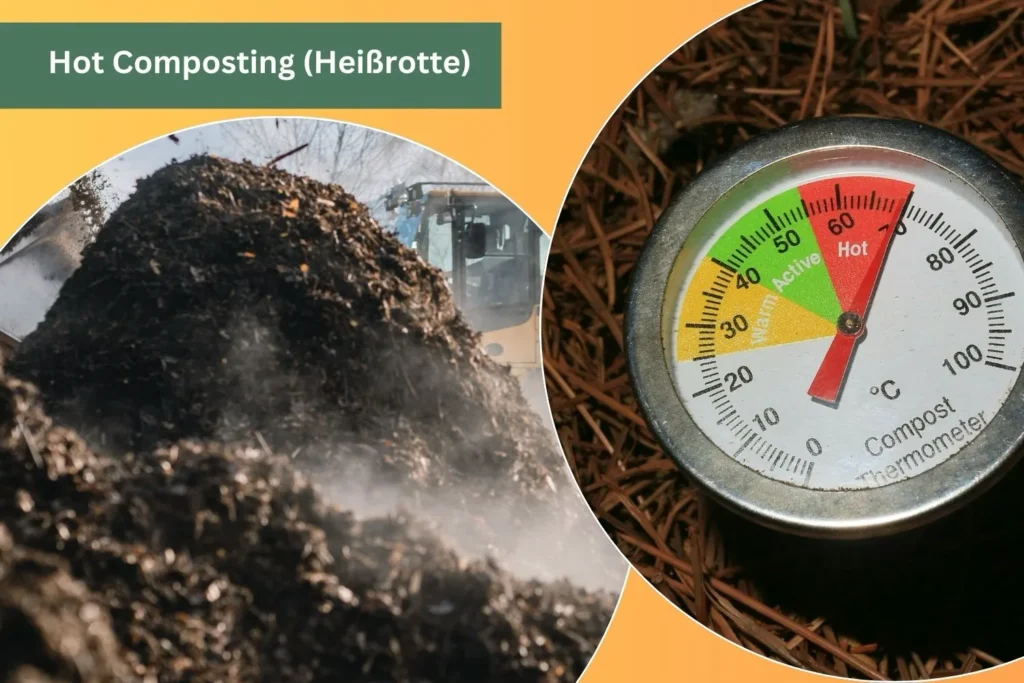

Hot Composting (Heißrotte)

Das Hot Composting ist gewissermaßen die Hochleistungs-Version des klassischen Komposthaufens. Statt sich Zeit zu lassen, wird hier viel Material auf einmal geschichtet, wodurch Temperaturen von über 55 °C entstehen. Diese Hitze beschleunigt die Rotte massiv und tötet gleichzeitig Unkrautsamen sowie Krankheitserreger ab.

💡 Charakter: Gleiche Grundidee wie beim offenen Haufen, aber auf „Turbo“ geschaltet – sehr schnell, aber auch arbeitsintensiv.

Voraussetzungen

- Große Materialmenge auf einmal (min. 1 m³).

- Gute Mischung aus Grün- und Braunmaterial.

- Regelmäßiges Umsetzen für Sauerstoff.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Sehr schnelle Kompostierung (2–3 Monate) | Benötigt große Mengen Material |

| Erfordert Erfahrung und Arbeit | Erfordert Erfahrung & Arbeit |

| Produziert feinen, hochwertigen Humus | Intensiver Aufwand |

Laubkompost & Mulchkompostierung

Laubkompost ist eine Spezialform des klassischen Komposthaufens. Da Laub sehr kohlenstoffreich und schwer zersetzbar ist, braucht es länger, bis daraus Humus wird (bis zu zwei Jahre). Viele Gärtner legen separate eigene Laubkomposter an.

Die Mulchkompostierung geht noch einen Schritt weiter: Hier wird gar nicht gesammelt, sondern organisches Material direkt auf die Beete verteilt. Es verrottet dort langsam und verbessert den Boden ohne Umwege.

Charakter: Langsam und unkompliziert – entweder als Spezialhaufen (Laub) oder als „Direktkompostierung“ (Mulch).

Tipps

- Mische Laub mit etwas Rasenschnitt

👉 beschleunigt den Prozess. - Als Mulch hält es den Boden feucht und unterdrückt Unkraut.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Einfache Umsetzung | Laubkompost dauert bis zu 2 Jahre |

| Boden bleibt feucht und locker | Dicke Mulchschicht notwendig für zuverlässige Unkrauthemmung |

| Boden bleibt feucht & locker | Nicht jede Pflanze verträgt Mulch |

4. FAQ: Häufige Fragen zum Kompostieren

Fleisch, Fisch, Milchprodukte, kranke Pflanzen, Katzen- und Hundekot.

Zwischen 2 Monaten (Hot Composting) und 2 Jahren (Laubkompost).

Ursache ist fast immer Sauerstoffmangel oder zu viel feuchtes Material (z. B. Rasenschnitt). Abhilfe: Regelmäßig umsetzen und trockenes Strukturmaterial (Zweige, Karton, Laub) untermischen.

Fertiger Kompost riecht angenehm erdig, ist dunkelbraun bis schwarz, krümelig und enthält keine erkennbaren Abfälle mehr.

Ja, allerdings läuft die Rotte bei niedrigen Temperaturen langsamer ab. Thermokomposter oder Hot Composting funktionieren auch in der kalten Jahreszeit besser als offene Haufen.

Gemüseschalen, Obstabfälle, Kaffeesatz, Teebeutel ohne Plastik, Eierschalen, klein geschnittenes Papier oder Karton.

Ja – aber nur, wenn es noch keine Samen gebildet hat. Samen und Wurzelunkräuter überleben im klassischen Kompost oft und verbreiten sich beim Ausbringen. Sicherer ist Hot Composting, weil dort die hohen Temperaturen Samen abtöten.

Fruchtfliegen entstehen hauptsächlich bei offen liegenden Küchenresten. Lösung: Küchenabfälle immer mit etwas Erde, Laub oder Karton abdecken. Bei der Wurmkiste helfen Hanfmatten oder Pappe als Deckschicht.

Ein Komposter ist ein Behälter (z. B. Thermokomposter, Schnellkomposter, Bokashi-Eimer), der den Prozess des Kompostierens ordentlicher, schneller oder platzsparender macht. Du kannst aber auch ohne Komposter kompostieren – etwa mit einem klassischen offenen Komposthaufen im Garten.

Schreibe einen Kommentar